大石寺道

「常夜灯」と「道標」

当常夜灯は、総本山第55世日布上人の代、明治14年(1881)旧暦8月、宗祖日蓮大聖人第六百回遠忌の御報恩として建立された記念塔である。

記録によると、大聖人第六百回遠忌は、翌年の第二祖日興上人・第三祖日目上人の第五五〇遠忌を併せた御三師の遠忌法要として、旧暦の8月10日より7日間にわたり、大勢の檀信徒の参集をもって、盛大に奉修された。

竿石北面に「発起人 青木村 惟村三平」、「地所寄付人 広瀬常右衛門」、台座側面には「富士郡上条村新町 石工 幡野惣吉」とあり、常夜灯建立に携わった方々の名前が刻まれている。

建設費は総本山大石寺の檀信徒有志の浄財によるもので、台座北・南面に寄付に賛同した73名・一講中の名前が銘記されている。

鉄道馬車・富士軌道が開通する大正時代以前、総本山大石寺への参詣手段は徒歩が主流であり、いにしえの登山者が歩みを進めた道程を「大石寺道」と呼んだ。

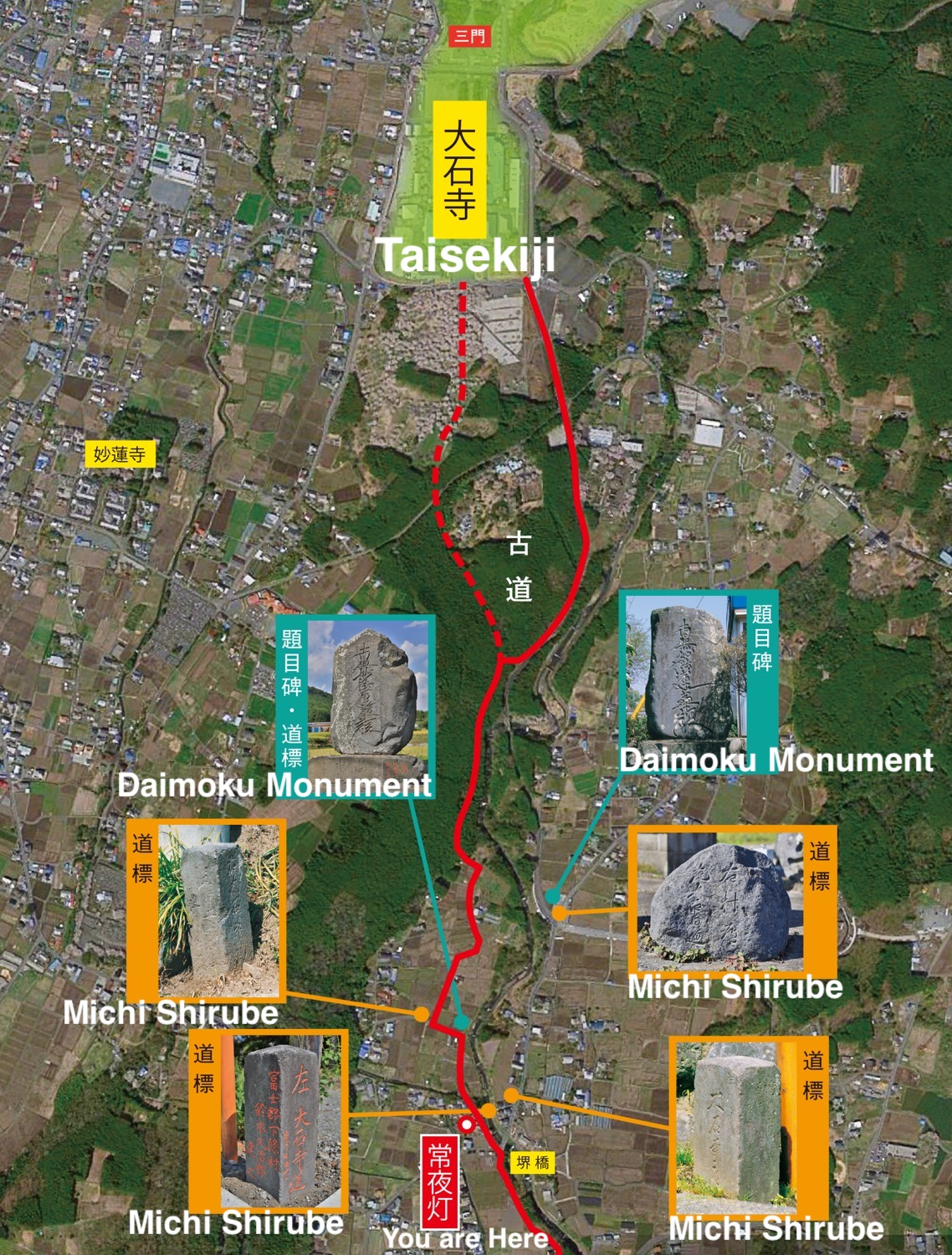

当青木坂下地区は、東海道方面から大石寺に至る参詣路における重要な分岐点であった。かつて、常夜灯から東側に潤井川をまたぐ橋があり、その両端に位置する地点に道標が設置されている。

往昔には、常夜灯から大石寺総門に至るまで、石畳が延々と敷かれていたとの言い伝えも残っている。

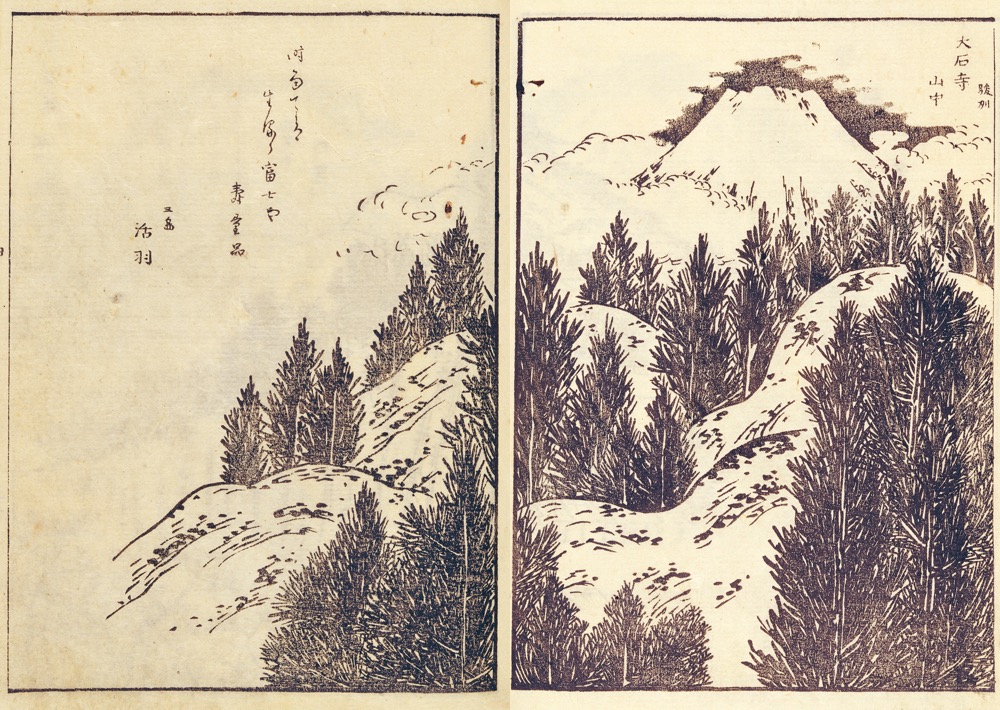

江戸時代の画師・葛飾北斎の「富嶽百景」の1つ、「大石寺の山中の不二」に描かれる風景は、青木坂下から総門に至る道中と推測され、山中には当時を彷彿とさせる痕跡が今もなお点在している。

常夜灯が建立された同年3月には、灯のたもとに「下条村 鈴木久治郎」によって「左 大石寺道 右馬見塚村道」と刻まれた道標が造られている。当地区には天保年間の2基の道標があるように、これは破損・老朽化したものを御遠忌を期に再造したと考えられ、遠近より訪れる登山者を大石寺へと案内する大きな役目を担った。

こうした大石寺道の道標は、篤信の御信徒の善意により、総本山周辺の分岐となる各地点に設けられていたが、昭和以降の道路整備によって、その多くが失われ、現在、富士宮市内では9基の道標が確認でき、そのうちの3基が当地区に残っている。

常夜灯から北方約200メートルほど離れた場所には、同年10月に「広瀬與十郎」を筆頭とする世話人の方々によって建立された日布上人の題目碑があり、基壇には、大石寺への誘導指示が刻まれ、道標の役割も果たしていた。

これら常夜灯・道標・題目碑の建立が大聖人第六百回遠忌を期して行われた一連の記念事業であったことがわかる。

常夜灯には、昭和の初めまで、近隣住民の方々によって毎日交代で火が灯され、常に夜道を照らし、また灯前の広瀬家では、茶店を出して道行く人たちをもてなしたと伝えられており、長い道程を踏破した登山衆を温かく迎えた。従来、常夜灯は道路の向側の川沿いにあったが、富士宮市の道路拡幅事業に伴い、地域の方々の御理解・御協力のもと、平成26年(2014)5月、総本山第68世日如上人によって当地に移設・整備された。

常夜灯は、本門戒壇の大御本尊を恋慕渇仰し、全国各地から総本山大石寺を訪れた参詣者の道を照らすとともに、正面に「御宝前」と刻まれるごとく、仏祖三宝尊を照らす「灯明」の意義をも兼ね具えていた。これは常夜灯から総本山まで続く経路が「大石寺参道」として扱われていたことを示す証跡である。

建立以来、激動の時代の中、幾多の地震・災害にも倒壊せず、今日の堂々たる尊容を維持してきたことは奇跡というほかない。

常夜灯および道標は、日蓮正宗のみならず、郷土においても後世に伝えるべき貴重な歴史遺産である。

ここに、永きにわたり、宗門史跡を見守られた当地区の先賢および現住の方々に心より敬意を表する次第である。

常夜灯から大石寺までの古道

大石寺境内のスマートガイド

日蓮正宗 総本山 大 石 寺

Taisekiji

Nichiren Shoshu Head Temple

©2024 All rights reserved